Geo Story

天正3年創業

弊社、有限会社二軒茶屋餅角屋本店は、いまから400年以上の前の天正3年(1575年)創業と伝えられている。今でも商売を営む創業の地は、お伊勢参りに舟で来るいわゆる舟参宮の船着き場であり、この地で黄粉餅とお茶で参拝客をもてなしてきた。大正13年(1923年)にはわたしの曽祖父が味噌醤油の醸造業をはじめ、平成9年(1997年)にわたしがクラフトビール伊勢角屋麦酒の醸造をはじめた。

『発酵野郎!』として

21代目にあたるわたしは、現在その三つの事業経営を行っている。味噌醤油の醸造をはじめて以来、弊社は醸造業にたずさわって来ており、そうしたこともあってか、わたしは幼少期から微生物が大好きで、東北大学在学中も海洋性プランクトンの研究に没頭していた。大学を卒業して家業に就いて、餅屋と味噌醤油屋を継いでいたわたしが、クラフトビールつくりをはじめたのも、ひとつは酵母と遊びたかったからであり、その後もそのモチベーションは尽きることなく、2016年には野生酵母の研究で博士号を授与され、現在東京大学などとも共同研究を行っている。ちなみに私の著書は『発酵野郎!』(新潮社)というタイトルだ。

「発酵」の可能性

家業として、ベンチャー起業家として、そして、アカデミックな立場と三つの立場で発酵に関わってきたわたしは、『発酵がこれからの人類を救う大きな可能性を持っている。』と考えている。

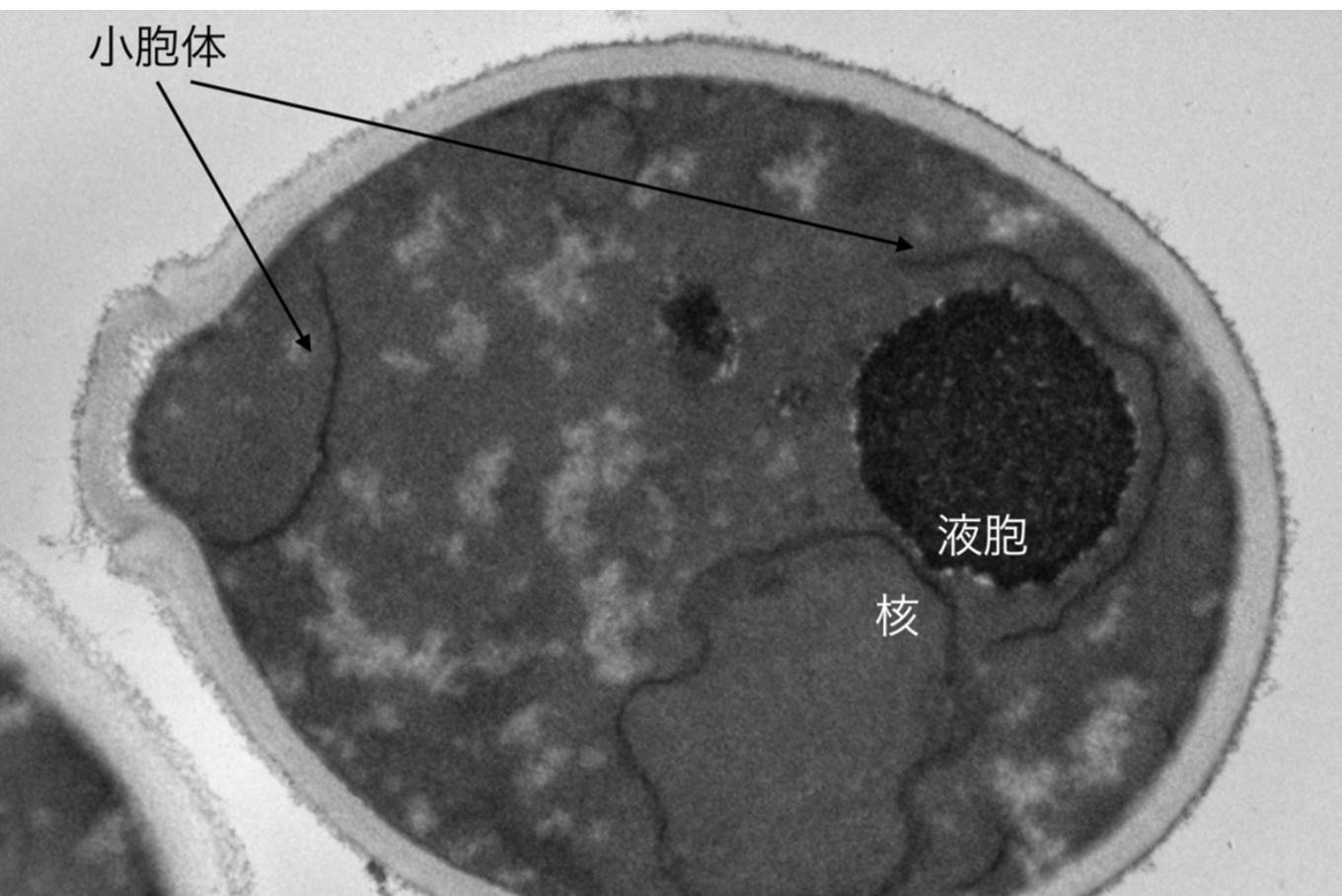

諸説あるが、人類が他の動物と大きく袂を分かち人類になっていった一番大きな出来事は、農業を始めたことだと思う。農業が始まり定住生活が始まると同時に、ひとは発酵つまり微生物による代謝の力を借りて食品つくりをはじめた。

ワインもビールも人類の文明が起こった今の中東や北アフリカを中心に始まり、他の地域の文明においてもその黎明期から主に酒造りとして発酵食品つくりが始まり、以来人類はこれまで発酵とともに生きてきた。その多くは酒造だが、世界各地には酒造以外にも多種多様な発酵の技術がある。

乳牛を飼う文化ができたところには、乳酸菌を使って作るヨーグルトなどの文化が発達し、東アジアでは、モンスーン気候を活かして、麹と呼ばれるカビさえも扱う高度な食文化が生まれた。

発酵しようぜ!

日本酒つくりでも、醤油つくりでも、そして、納豆をつくるにも、本来の作り方を行うのであれば、カビの力を借りないわけにはいかないのだ。

人工的に行えば、莫大なエネルギーととてつもなく複雑なプロセスを経ないとできないことを、微生物の力を借りて最小のエネルギーコストで行う発酵には、今の時代だからこそ学ぶべきことがあることが多数ある。

実際に伝統的な発酵による知見や経験に、現代のアカデミックな知見をかけ合わせることで、食品だけでなく、医薬品を含む多数の物質が生み出されているのは周知の事実であり、今後、この分野はさらなる可能性を秘めていることは想像に難くない。

さあ、みんな発酵しようぜ!!